摘要:在知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件中,法院如何判定混淆或者侵權(quán)是一大難題,因為這涉及到相關(guān)公眾的心理認知和判斷。相關(guān)公眾的心理認知既是存在于相關(guān)公眾內(nèi)心的心理狀態(tài),也是客觀的和實在的案件事實。如何發(fā)現(xiàn)和測量相關(guān)公眾的心理認知,關(guān)系到案件事實的認定。20世紀90年代以來,在我國知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件中出現(xiàn)了以調(diào)查報告為代表的社會科學證據(jù)。雖然我國法律法規(guī)并未將調(diào)查報告規(guī)范為法定的證據(jù)類型,但是調(diào)查報告基于統(tǒng)計學、社會學等社會科學的發(fā)展而具備了科學的本質(zhì)和能夠證明案件事實的能力。從域外來看,調(diào)查報告類的社會科學證據(jù)在美國走過了一個多世紀的歷程,越來越受到法院的認可和支持,在知識產(chǎn)權(quán)案件中運用得更加頻繁和規(guī)范。本文通過收集統(tǒng)計調(diào)查報告在我國知識產(chǎn)權(quán)案件中的應用案例,分析和發(fā)現(xiàn)實踐中存在的問題和經(jīng)驗,針對性地提出建議,以期更好地完善調(diào)查報告類社會科學證據(jù)在知識產(chǎn)權(quán)案件中的應用。

一、問題的提出

20世紀90年代以來,以調(diào)查報告為代表的社會科學證據(jù)逐漸出現(xiàn)在我國知識產(chǎn)權(quán)案件的審判活動中。調(diào)查報告通過數(shù)據(jù)形式客觀展現(xiàn)相關(guān)公眾不確定的心理狀態(tài),具有顯著的優(yōu)勢。[注1]通過對相關(guān)公眾的心理認知、喜好、態(tài)度或觀念的搜集和整理,能更客觀地展現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)與否的事實狀態(tài),進而幫助審判者更加準確的把握案件事實,適用法律。然而,由于調(diào)查報告并不屬于我國民事訴訟法中明確規(guī)定的八種證據(jù)種類之一,沒有明確的法律法規(guī)來規(guī)范其證據(jù)屬性、適用方法和審查標準,而且學界對其證據(jù)屬性的定位也不統(tǒng)一,因而在司法實踐過程中,對其運用、認定的狀況呈現(xiàn)千差萬別,產(chǎn)生的效果也不盡如人意。筆者希望通過對現(xiàn)有的相關(guān)裁判文書的統(tǒng)計分析,來探究調(diào)查報告在知識產(chǎn)權(quán)案件中的應用現(xiàn)狀和存在的問題,針對性地提出意見建議,完善調(diào)查報告在知識產(chǎn)權(quán)案件中的應用。

二、調(diào)查報告作為證據(jù)何以可能

現(xiàn)行的民事訴訟法規(guī)定了八種證據(jù)類型,調(diào)查報告并沒有被明確納入其中。而學界對于調(diào)查報告的證據(jù)屬性的認定也沒有形成統(tǒng)一的意見。沈志先等主張調(diào)查報告應屬于新類型的證據(jù)。[注2]汪祖興、宋漢林認為調(diào)查報告符合證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性的屬性,應將其界定為鑒定意見。[注3]張愛國則認為調(diào)查報告屬于專家證人證言。[注4]然而,盡管各位學者對于調(diào)查報告的認定存在一定的差別,但都不否認其作為證據(jù)的可能性,也即都認可調(diào)查報告具有證據(jù)屬性。因此,調(diào)查報告作為證據(jù)是可能的,“能夠證明案件真實情況的一切事實都是證據(jù)”。[注5]

(一) 調(diào)查報告的科學本質(zhì)

屈茂輝、肖霄指出“法學應當是典型的社會科學”,是“一門典型的社會科學分支”。[注6]法學以法律現(xiàn)象為研究對象,法律現(xiàn)象是人類的法律行為,即與法律有關(guān)的人類社會客觀存在的行為都是法律現(xiàn)象,這其中包含買賣行為、消費行為等等。正因為法學的社會科學屬性,因此,廣泛應用于社會科學領(lǐng)域的研究方法和手段,在一定程度上也適用于法學的研究。

首先,從方法論上來講,具有實證性和規(guī)范性特征的社會科學研究方法在法學的研究當中具有廣泛的應用。經(jīng)濟學和社會學的研究方法滲入到法學研究當中,讓法學的科學性越來越明顯,法經(jīng)濟學、法社會學等研究分支也構(gòu)建起來。經(jīng)典的社會科學研究方法通過提出問題、假設再進行證實或證偽已經(jīng)成為法學研究的重要方法。其次,從研究方式而言,運用社會實證分析方法在解決本土法律問題、法律現(xiàn)象與其他社會現(xiàn)象之間的關(guān)系問題和法律現(xiàn)象的發(fā)展規(guī)律問題時更有效。法的實然性和存在的狀態(tài)是實證分析的側(cè)重點,通過對社會中存在的法律現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn)和研究,從而發(fā)現(xiàn)事實和本質(zhì)。最后,從具體方法來說,社會科學研究中的具體方法和技術(shù)也廣泛運用于法學研究當中。比如調(diào)查方法、訪談方法、統(tǒng)計方法、資料分析和數(shù)據(jù)處理方法等等都是法學研究中不可或缺的重要方法。

作為一門社會科學本質(zhì)的法學,運用社會實證分析方法來研究和解決法律問題,是法學研究和發(fā)展的內(nèi)在要求。法學研究追求的是有效回答和解決問題。[注7]目前,在知識產(chǎn)權(quán)訴訟領(lǐng)域,面臨的一大問題就是如何了解相關(guān)公眾的心理認知的客觀狀況。我國現(xiàn)行的《中華人民共和國商標法》《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》《最高人民法院關(guān)于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》等法律法規(guī)都明確規(guī)定相關(guān)公眾知曉、誤認、混淆等認知狀態(tài)應當成為裁判的考量之一。但在實踐過程中,并沒有形成統(tǒng)一的方法來探究相關(guān)公眾的認知狀態(tài)。在司法裁判過程中,社會科學的判斷不可或缺。社會科學轉(zhuǎn)化成為證據(jù)有助于法官對事實的認定。[注8]而調(diào)查報告正是運用社會實證分析方法來解決法律問題的有效手段。

隨著現(xiàn)代社會科學的發(fā)展,特別是統(tǒng)計學、社會學、心理學的發(fā)展,讓法學的社會研究也有了新的方向和方法。現(xiàn)代社會調(diào)查研究具備了專業(yè)化、規(guī)范化和社會化三個特點,使其滿足科學、價值和管理等方面的屬性和要求。[注9]社會科學證據(jù)的概念也逐步得到法學界的認可和應用。現(xiàn)代社會科學的本質(zhì)是科學的,其假設也是可以研究和驗證的。調(diào)查報告就是基于統(tǒng)計學、社會學、心理學等社會科學的一般規(guī)律和研究方法,通過問卷、網(wǎng)絡、電話、抽樣等手段,搜集、統(tǒng)計和分析相關(guān)公眾的心理認知狀態(tài),達到證明案件事實的目的。因此,調(diào)查報告的本質(zhì)是科學的。

(二) 調(diào)查報告的域外應用

從全球范圍來看,調(diào)查報告應用于訴訟案件當中,美國處于領(lǐng)先地位。通過考察美國調(diào)查報告的歷史發(fā)展對我國調(diào)查報告在訴訟案件當中的運用具有借鑒意義。

自美國1908年“布蘭代斯辯論摘要”以來,調(diào)查報告證據(jù)在美國已走過了一個多世紀的發(fā)展歷程。至今,調(diào)查報告證據(jù)在美國的司法實踐大致經(jīng)歷了三個階段:

第一階段是從誕生至20世紀50年代,法院基本將其定義為傳聞證據(jù)而予以排斥。以“布蘭代斯辯論摘要”為起點標志著調(diào)查報告類的社會科學證據(jù)正式出現(xiàn)在美國的訴訟活動中。但是,美國最高法院對“布蘭代斯辯論摘要”的意見卻顯得比較委婉。[注10]之后在1920年可口可樂公司案和1928年埃爾金手表公司案中都有調(diào)查報告的身影,但是都被法院拒絕。[注11]這一時期,美國法院主要將調(diào)查報告視為傳聞證據(jù)。由于傳聞證據(jù)的真實性無法在公開庭審上交叉詢問予以驗證,因此傳聞證據(jù)在英美法系國家不具有可采性。

第二階段是20世紀50到70年代,法院對調(diào)查報告的采納變得靈活起來,將其認定為傳聞證據(jù)的例外。隨著社會學、統(tǒng)計學等學科的發(fā)展,調(diào)查報告更為科學,結(jié)果也更加準確。與此同時,電話、電視、報紙等的普及也提升了調(diào)查的便利性和可靠性,這提升了人們對其的信任。這一時期,美國的一些法院將調(diào)查報告視為傳聞證據(jù)的例外而加以采用。

第三階段是20世紀70年代至今,法院完全接受調(diào)查報告證據(jù),甚至在一些案件中如果一方?jīng)]有進行調(diào)查,法院會判其敗訴。[注12]這一時期,美國的證據(jù)法規(guī)也有了新的發(fā)展。1975年出臺的《美國聯(lián)邦證據(jù)規(guī)則》列舉了傳聞證據(jù)的例外,經(jīng)過2000年的修訂后,規(guī)定只要調(diào)查報告符合依據(jù)充分的事實或證據(jù)、可信賴的原則和方法且已適用于案件即可作為證據(jù)。

綜上,法學作為一門典型的社會科學,必然適用于社會科學的一般規(guī)律和方法。調(diào)查報告證據(jù)就是社會科學的在法學中的應用,其本質(zhì)是科學的。基于域外的成功經(jīng)驗,調(diào)查報告作為證據(jù)在知識產(chǎn)權(quán)案件中的應用具有可行性。

三、調(diào)查報告在我國知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件中的實際應用

(一) 樣本選擇

筆者通過“北大法寶”平臺分別輸入“調(diào)查報告”“抽樣調(diào)查”“網(wǎng)絡調(diào)查”“電話調(diào)查”“問卷調(diào)查”“民意調(diào)查”“公眾調(diào)查”(以上統(tǒng)稱調(diào)查報告)等七個關(guān)鍵詞搜索相關(guān)案例,并逐一閱讀和篩選與知識產(chǎn)權(quán)糾紛相關(guān)的案例,最終得到與研究相關(guān)的裁判文書共99份(時間截至2021年3月23日)。

(二) 樣本分析

通過統(tǒng)計分析,可以得到以下數(shù)據(jù):

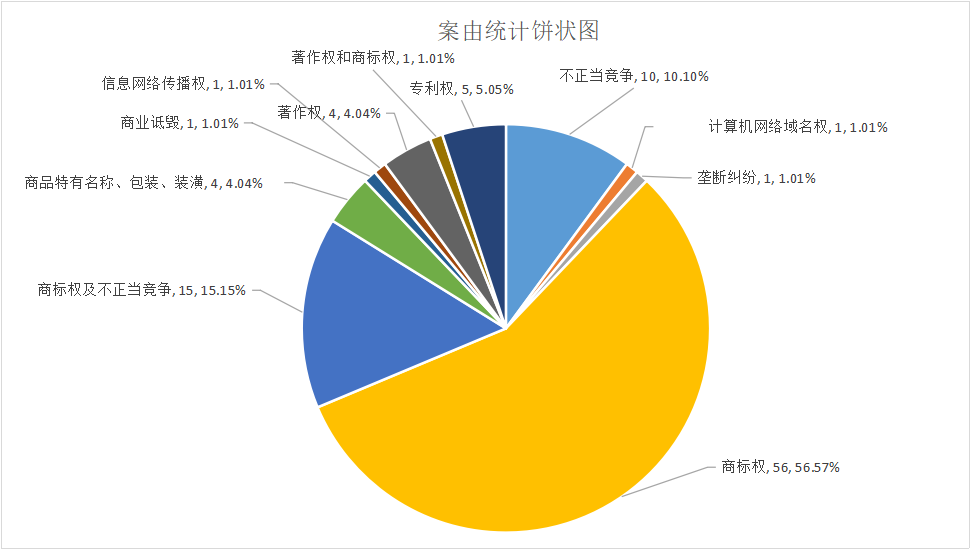

1.提供調(diào)查報告的案由統(tǒng)計餅狀圖

從案由上來看,調(diào)查問卷主要集中應用在與商標權(quán)有關(guān)的訴訟案件中,其中單獨與商標權(quán)有關(guān)的案件56起,占總數(shù)的56.57%,與商標權(quán)及不正當競爭糾紛有關(guān)的案件15起,占總數(shù)的15.15%,二者合并占到了總數(shù)的71.72%。單獨與不正當競爭糾紛有關(guān)的案件10起,占總數(shù)的10.1%。與專利權(quán)糾紛有關(guān)的案件5起,占總數(shù)的5.05%。與著作權(quán)和商品特有名稱、包裝、裝潢有關(guān)的糾紛各4起,分別占總數(shù)的4.04%。與計算機網(wǎng)絡域名權(quán)、壟斷糾紛、商業(yè)詆毀、信息網(wǎng)絡傳播權(quán)、著作權(quán)和商標權(quán)有關(guān)的糾紛各1起,分別占總數(shù)的1.01%。

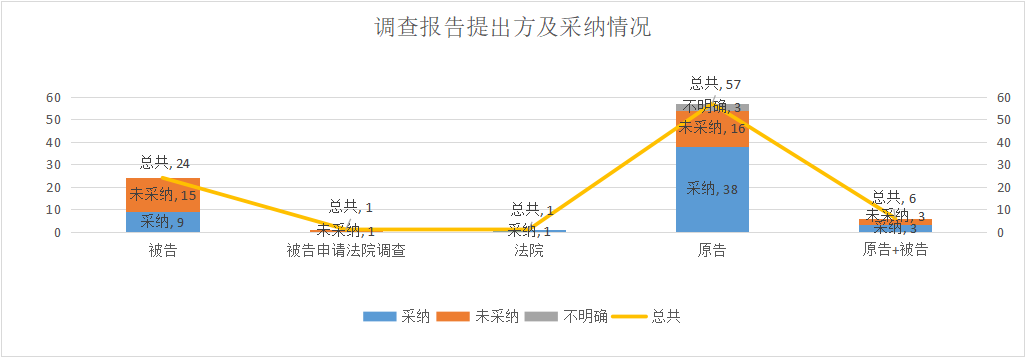

2.調(diào)查報告提出方及其采納情況柱狀圖

從調(diào)查報告提出方來看,原告提出調(diào)查報告的有關(guān)案件共57起,占總數(shù)的57.58%,由原告申請法院調(diào)查的有關(guān)案件共10起,占總數(shù)的10.1%,二者共占總數(shù)的67.68%。被告提出調(diào)查報告的有關(guān)案件共24起,占總數(shù)的24.24%,由被告申請法院調(diào)查的案件共1起,占總數(shù)的1.01%,二者共占總數(shù)的25.25%。原告與被告均提出調(diào)查報告的案件共6起,占總數(shù)的6.06%。由法院做出的調(diào)查報告共1起,占總數(shù)的1.01%。

從法院采納情況來看,采納的調(diào)查報告共61起,占總數(shù)的61.62%。未采納的調(diào)查報告共35起,占總數(shù)的35.35%。法院未明確調(diào)查報告的采納情況的案件共3起,占總數(shù)的3.03%。

從提出方與法院采納的相關(guān)性來看,原告提出的調(diào)查報告有38起被法院采納,占總數(shù)的38.38%,有16起未被法院采納,占總數(shù)的16.16%,此外還有3起法院的采納情況未明確,占總數(shù)的3.03%,原告申請法院調(diào)查的調(diào)查報告共10起被采納,占總數(shù)的10.10%。被告提出的調(diào)查報告有9起被法院采納,占總數(shù)的9.09%,有15起未被法院采納,占總數(shù)的15.15%,被告申請法院調(diào)查的調(diào)查報告共1起未被采納,占總數(shù)的1.01%。法院主動調(diào)查的調(diào)查報告共1起被采納,占總數(shù)的1.01%。原告與被告均提交的調(diào)查報告中采納和未采納的各3起,分別占總數(shù)的3.03%。

綜上,調(diào)查報告在我國的知識產(chǎn)權(quán)案件中的應用存在以下特點:第一,調(diào)查報告主要應用在與商標權(quán)和不正當競爭糾紛有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)案件中,在99份案例中占比達到71.72%。第二,調(diào)查報告主要是原告提交為主,在99份案例中,與原告有關(guān)的調(diào)查報告有73起,占比達到73.74%。第三,調(diào)查報告的采納率較高,99份案例中被采納的調(diào)查報告共61起,占總數(shù)的61.62%。第四,調(diào)查報告以當事人自主調(diào)查為主,占比達到88.89%,采納率為56.82%。第五,當事人申請法院調(diào)查的占比較少,為11.11%,但是11起申請法院調(diào)查的案例中有10起被允許,采納率為90.91%。

(三) 存在的問題

通過分析99份裁判文書文本內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)目前提交的調(diào)查報告主要存在以下問題:

第一,調(diào)查實施主體不統(tǒng)一,采納情況也有所區(qū)別。在實施調(diào)查活動中,實施的主體包括當事人、當事人聘請的第三方、法院以及當事人申請法院委托的第三方。實際采納情況中,調(diào)查報告由當事人單方制作是主要的不予采納的原因,調(diào)查報告由當事人聘請的第三方出具時其主體的獨立性和資質(zhì)也是導致不予采納的原因,而如果調(diào)查報告由法院或者當事人申請法院委托的第三方出具時,采納率為100%。此外,調(diào)查活動的實施與調(diào)查報告的出具主體不一致,也會導致調(diào)查報告的真實性無法確認。[注13]

第二,調(diào)查對象不適。在實施調(diào)查過程中,由于案件的獨特性,每一個調(diào)查報告所確定的相關(guān)公眾都是有所區(qū)別的。如果調(diào)查的相關(guān)公眾數(shù)量、地域、身份、年齡、性別等因素的不適當,會導致調(diào)查報告的證明力和采納率下降。例如在北京J醫(yī)院有限公司與宜昌Y婦產(chǎn)醫(yī)院有限責任公司公司侵害商標權(quán)、不正當競爭糾紛上訴案中,法院認為原告提供的調(diào)查報告中接受調(diào)查的相關(guān)群眾數(shù)量和分布范圍上不適當而未予采納。[注14]而在廣州S飾品有限公司訴陳某商標侵權(quán)糾紛案中,由于原告提供的調(diào)查報告中調(diào)查對象的范圍與飾品的消費群體基本相符而被法院采納。[注15]

第三,調(diào)查問題設置不科學不全面。調(diào)查問卷基于統(tǒng)計學、社會學、心理學等社會學科的發(fā)展而興起,其必須遵守社會科學的基本法則,才能準確有效的達到調(diào)查目的。因此,調(diào)查問卷“問題設置存在不合理之處”[注16],甚至題目“選項設置不不完整、不全面、不科學導致答案及統(tǒng)計結(jié)論不準確”[注17]會影響調(diào)查問卷被采納。

第四,調(diào)查比對方法不合規(guī)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,認定商標相同或者相近,要進行整體比對、主要部分的比對和隔離比對。而在實踐過程中,很多調(diào)查問卷展開的比對方法不合規(guī),導致調(diào)查問卷不被采納。例如貴州G有限責任公司與貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)L酒業(yè)有限公司等侵害商標權(quán)糾紛上訴案中,將涉案商標中的“貴”和“貴”放在同一時空并脫離商品進行對比。[注18]

第五,調(diào)查問卷缺乏原始材料進行佐證和核查。由于調(diào)查活動一般耗時較長,涉及的人員和地域也較為廣泛,產(chǎn)生的原始數(shù)據(jù)資料數(shù)量巨大。而提交法庭的調(diào)查報告則是經(jīng)過整理和分析的材料,往往比較簡潔。因此,調(diào)查活動產(chǎn)生的原始數(shù)據(jù)材料應當保存完整以待法院核查和佐證。如果“采樣情況法庭無法核實”,[注19]真實性沒有其他證據(jù)予以佐證,調(diào)查報告往往不會被采納。

第六,采納標準不統(tǒng)一。由于調(diào)查報告往往是經(jīng)過統(tǒng)計和分析原始數(shù)據(jù)后得到的結(jié)果,展示的數(shù)據(jù)一般包括數(shù)量和百分比。但是,實踐中對于調(diào)查報告展示的數(shù)據(jù)達到了什么樣的標準會被采納并不明確。這不僅讓法官難以把握,甚至當事人提交的調(diào)查報告有可能會對自己造成不利的后果。比如有的法院認定“被調(diào)查者中有73.8%的被訪者知道”[注20]涉案商標可以證明商標廣為知曉。而在K股份有限公司訴江蘇X服飾有限公司侵犯商標專用權(quán)糾紛案一案中,被告X公司為證明其商標不會構(gòu)成近似,提交的調(diào)查報告顯示“對于X公司所使用的標識與K公司第141103號注冊商標相比較,選擇“近似”的有4人,選擇“不相近似”的19人,選擇“完全不同”的126人,選擇“其它”的1人;對于上述兩標識在相同或類似商品上使用是否導致混淆,選擇“會”的有6人,選擇“不會”的有140人,選擇“其它”的3人;對X公司所使用的標識與K公司第1318589號注冊商標相比較,選擇“近似”的7人,選擇“不相近似”的23人,選擇“完全不同”的119人,選擇“其它”的0人;對上述兩標識在相同或類似商品上使用是否導致混淆,選擇“會”的5人,選擇“不會”的139人,選擇“其它”的4人”,然而法院認定“有一定比例的消費者選擇近似和認為會造成混淆,即客觀上也已造成了消費者混淆的實際結(jié)果”,[注21]從而導致X公司提交的調(diào)查報告對其自身不利。

四、調(diào)查報告在知識產(chǎn)權(quán)案件中的完善

針對以上調(diào)查報告在我國知識產(chǎn)權(quán)案件實踐過程中存在的問題,筆者認為應該從一下幾方面加強和完善調(diào)查報告的應用。

第一,權(quán)衡選擇調(diào)查主體。由于當事人申請法院委托第三方取得的調(diào)查報告采納率較高,因此,申請法院調(diào)查成為最具有公信力和證明力的措施。當然,申請法院調(diào)查后,調(diào)查的主動權(quán)就不在當事人一方,調(diào)查報告所展示的結(jié)果有可能不符合當事人的期待。當事人委托第三方機構(gòu)調(diào)查,并采取公證處公證的增信措施所取得的調(diào)查報告采納率也較高。采納率最低的是當事人自行制作的調(diào)查報告。因此,在知識產(chǎn)權(quán)訴訟活動中,是否需要采用調(diào)查報告以及調(diào)查報告主體的確定值得當事人慎重考慮。

第二,確定合適的調(diào)查對象。知識產(chǎn)權(quán)糾紛中,相關(guān)公眾是一個重要的概念。如何確定相關(guān)公眾,是開展調(diào)查活動的重要前提,相關(guān)公眾的界定是相關(guān)司法實踐的“必解之題”[注22]。調(diào)查者應當根據(jù)案件的特殊性,產(chǎn)品或商標的獨特性來確定合適的相關(guān)公眾。要盡可能全面地把地域、性別、年齡、職業(yè)、數(shù)量等考量進去,確定合理全面的相關(guān)公眾,才能了解到準確的相關(guān)公眾對可能造成的混淆的心理狀態(tài)和觀念看法。

第三,設置合理全面的調(diào)查問題。調(diào)查問題的設置是基于統(tǒng)計學、社會學等社會科學的內(nèi)在規(guī)律,如何設置調(diào)查問題將影響調(diào)查的準確性和合理性。“開放題”“無法運用于社會學的調(diào)查”。[注23]因此,我們應當盡可能地設置“封閉題”,并且將問題的備選項設置的全面科學,將“預知的可能結(jié)果”都設置在調(diào)查問卷中,這樣才能準確地測量相關(guān)公眾的心理狀態(tài)和觀念看法,這才是“客觀的”與“科學的”。

第四,嚴格遵守比對規(guī)則。在實施調(diào)查活動過程中,必須嚴格遵守《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定,依次進行整體比對、主要部分的比對和隔離比對。這樣才能確保調(diào)查報告比對的合法性。

第五,保留原始材料以待核查和佐證。調(diào)查活動產(chǎn)生的原始數(shù)據(jù),既是制作和分析調(diào)查報告的來源,也是調(diào)查報告真實性的佐證材料。保留原始材料,可以要求調(diào)查組嚴格按照合法合理的程序開展調(diào)查活動,杜絕弄虛作假。

第六,制定統(tǒng)一標準。國家應當制定調(diào)查報告的統(tǒng)一標準,包含調(diào)查活動實施標準、調(diào)查報告制作標準、調(diào)查報告審查標準和采納標準等一系列的統(tǒng)一標準。這不僅有利于規(guī)范調(diào)查報告活動的開展,防止弄虛作假,也能讓法官更準確地把握調(diào)查報告的采納標準。當然,調(diào)查報告并不是唯一認定知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的標準,判斷是否構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)意義上的侵權(quán),還需要結(jié)合其他證據(jù)綜合判斷,“多因素認定法”依然是至關(guān)重要的。

五、結(jié) 語

20世紀90年代以來,以調(diào)查報告為代表的社會科學證據(jù)越來越多的出現(xiàn)在我國知識產(chǎn)權(quán)案件訴訟活動過程中。調(diào)查報告出現(xiàn)在知識產(chǎn)權(quán)案件訴訟活動中,有其深厚的社會科學背景作為依托,其本質(zhì)是科學的、合理的,有助于解決知識產(chǎn)權(quán)案件中的難點問題。且域外國家的相關(guān)實踐早已走過了一個多世紀,對我國也具有重要的借鑒意義。當前,我國的社會科學證據(jù)運用到知識產(chǎn)權(quán)案件中的相關(guān)制度并未完善,調(diào)查報告在司法實踐過程中也出現(xiàn)了諸多問題。如何制定完善的制度,解決調(diào)查報告在運用過程中出現(xiàn)的問題,對于加強知識產(chǎn)權(quán)保護,更加準確合理地處理知識產(chǎn)權(quán)案件糾紛具有重要意義。

注釋及參考文獻:

[1] 周琨:《論知識產(chǎn)權(quán)訴訟中問卷調(diào)查證據(jù)的確立》,《湘潭大學學報(哲學社會科學版)》第41卷第4期。

[2] 沈志先主編:《知識產(chǎn)權(quán)審判精要》,法律出版社2010年版,第127頁。

[3] 汪祖興、宋漢林:《民事社會科學證據(jù)的中國圖景》,《現(xiàn)代法學》2014年3月第36卷第2期。

[4] 張愛國:《商標消費者調(diào)查的正當性研究——從49份商標侵權(quán)糾紛民事判決書談起》,《知識產(chǎn)權(quán)》2011年第2期。

[5] 沈志先主編:《知識產(chǎn)權(quán)審判精要》,法律出版社2010年版,第127頁。

[6] 屈茂輝、肖霄:《法學何以是社會科學——法學的社會科學屬性再論》,《湖湘論壇》2018年第2期。

[7] 蘇力:《中國法學研究中的流變》,《法學研究》2014年第5期。

[8] 候猛:《司法中的社會科學判斷》,《中國法學》2015年第6期。

[9] 王忠武:《論現(xiàn)代社會調(diào)查研究的三維規(guī)范體系》,《社會科學》2013年第4期。

[10] 梁坤:《社會科學證據(jù)在美國的發(fā)展及其啟示》,《環(huán)球法律評論》2012年第1期。

[11] 張愛國:《商標消費者調(diào)查的正當性研究——從49份商標侵權(quán)糾紛民事判決書談起》,《知識產(chǎn)權(quán)》2011年第2期。

[12] 梁坤:《社會科學證據(jù)在美國的發(fā)展及其啟示》,《環(huán)球法律評論》2012年第1期。

[13] 參見(2007)石民五初字第00115號判決書。

[14] 參見(2016)鄂民終1391號判決書。

[15] 參見(2007)林中民二初字第02號判決書。

[16] 參見(2018)蘇8602民初708號判決書

[17] 參見(2014)蘇知民終字第0080號判決書

[18] 參見(2012)黔高民三終字第69號判決書。

[19] 參見(2018)蘇01民終8152號判決書。

[20] 參見(2007)林中民二初字第02號判決書。

[21] 參見(2008)蘇中知民初字第0180號判決書。

[22] 李永明、劉筱童:《商標法中“相關(guān)公眾”的范圍界定》,《浙江大學學報(人文社會科學版)》2019年第6期。

[23] 潘綏銘、黃盈盈、王東:《問卷調(diào)查:設置“開放題”是一種失誤》,《社會科學研究》2008年第3期。