摘要:2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》增設危險作業(yè)罪,將擅自進行危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存等高危作業(yè)的行為,明確納入新罪打擊的范圍。在此之前,無證經(jīng)營危險化學品且符合情節(jié)嚴重情形的,在司法實踐中均以非法經(jīng)營罪定罪處罰。新舊罪名對相同行為的規(guī)制,勢必造成危險作業(yè)罪對非法經(jīng)營罪的強烈沖擊與挑戰(zhàn)。同時,相信隨著新罪的適用,也會對廣受“口袋罪”詬病的非法經(jīng)營罪帶來一次理性限縮。

一、危險作業(yè)罪的立法初衷

近年來隨著經(jīng)濟高速運行,一些重特大事故頻頻發(fā)生。如:天津港“8·12”瑞濤公司危險品特大爆炸事故案、張家口中國化工“11·28”重大爆炸事故案、江蘇響水“3·21”特大爆炸事故案等,使立法者認識到,等事故發(fā)生再治理為時已晚,預防遠勝于事后處罰。

中共中央、國務院于2016 年12月,在《推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》中明確要求 “研究修改刑法有關條款,將生產(chǎn)經(jīng)營過程中極易導致重大生產(chǎn)安全事故的違法行為列入刑法調(diào)整的范圍。”

為了回應現(xiàn)實需求,2020年 3月1日起正式施行的《刑法修正案(十一)》,增設了危險作業(yè)罪。意味著在安全生產(chǎn)領域即使未發(fā)生重大傷亡事故或未造成嚴重后果,只要行為人的行為造成現(xiàn)實危險,就會受到刑法的規(guī)制,行為人也將被追究刑事責任。

危險作業(yè)罪的入刑,是對安全生產(chǎn)犯罪領域立法技術、立法理念的突破,也充分展示了國家打擊安全生產(chǎn)事前犯罪、防范化解重大安全風險的決心。將刑事處罰階段前移,給安全生產(chǎn)領域重大違法行為帶來極大法律震懾,借此督促相關單位自覺遵守安全法律法規(guī),防范化解重大安全風險,以達到遏制重特大事故發(fā)生的目的。

二、危險作業(yè)罪的要件標準

危險作業(yè)罪,一般指在生產(chǎn)、作業(yè)過程中違反有關安全管理規(guī)定,符合刑法第134條之一規(guī)定的情形,具有發(fā)生重大傷亡事故或者其他嚴重后果現(xiàn)實危險的行為。

(一) 行為要件

危險作業(yè)罪屬于具體危險犯,保護的是不特定公民的人身或財產(chǎn)安全。《刑法》第134條之一明確規(guī)定了三種犯罪情形:

第一,破壞安全系統(tǒng)或數(shù)據(jù)作假型。關閉、破壞直接關系生產(chǎn)安全的監(jiān)控、報警、防護、救生設備、設施,或者篡改、隱瞞、銷毀其相關數(shù)據(jù)、信息的行為;

第二,拒不整改重大事故隱患型。因存在重大事故隱患被依法責令停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用有關設備、設施、場所或者立即采取排除危險的整改措施,而拒不執(zhí)行的;

第三,擅自非法生產(chǎn)型。涉及安全生產(chǎn)的事項未經(jīng)依法批準或者許可,擅自從事礦山開采、金屬冶煉、建筑施工,以及危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存等高度危險的生產(chǎn)作業(yè)活動的。

(二) 責任要件

構成危險作業(yè)罪,除符合上述三種行為方式外,須證明達到“具有發(fā)生重大傷亡事故或者其他嚴重后果的現(xiàn)實危險”。但何為“現(xiàn)實危險”,暫無法律依據(jù)或司法解釋。

如何準確理解“具有發(fā)生重大傷亡事故或者其他嚴重后果的現(xiàn)實危險”,事關罪與非罪的界分,關乎行為人的合法權益。一般而言,安全生產(chǎn)領域涉及礦山開采、金屬冶煉、建筑施工、危化品等行業(yè),行業(yè)專業(yè)性強、統(tǒng)一界定難度大,如何認定是否達到“現(xiàn)實危險”,應具體問題具體分析。筆者認為,原則上可從“現(xiàn)實、具體、緊迫”三個方面進行把握:

一是現(xiàn)實而非想象的危險。須有證據(jù)證明危險客觀存在,而不是理論上將來可能面臨的危險;二是具體而非抽象的危險。危險必須是具體、可計量的,并非是抽象、籠統(tǒng)的;三是緊迫而非輕微的危險。只有出現(xiàn)“千鈞一發(fā)”的重大危險才能認定為“現(xiàn)實危險”,不能將一般的、數(shù)量眾多的違反安全生產(chǎn)管理規(guī)定的行為納入刑事制裁。

三、危險作業(yè)罪與非法經(jīng)營罪的適用沖突

《刑法修正案(十一)》表面上只修改了48條,但是因為刑法是一個協(xié)調(diào)、完整的體系,任何的變動都會對其他條文乃至整個刑法產(chǎn)生影響,這就如同蝴蝶效。[注1]因此,修正案看似并未直接調(diào)整非法經(jīng)營罪,但牽一發(fā)而動全身,增設的危險作業(yè)罪,與非法經(jīng)營罪的犯罪行為存在部分重合,不可避免地導致兩個罪名間的沖突。

(一) 罪名調(diào)整的范圍存在重合

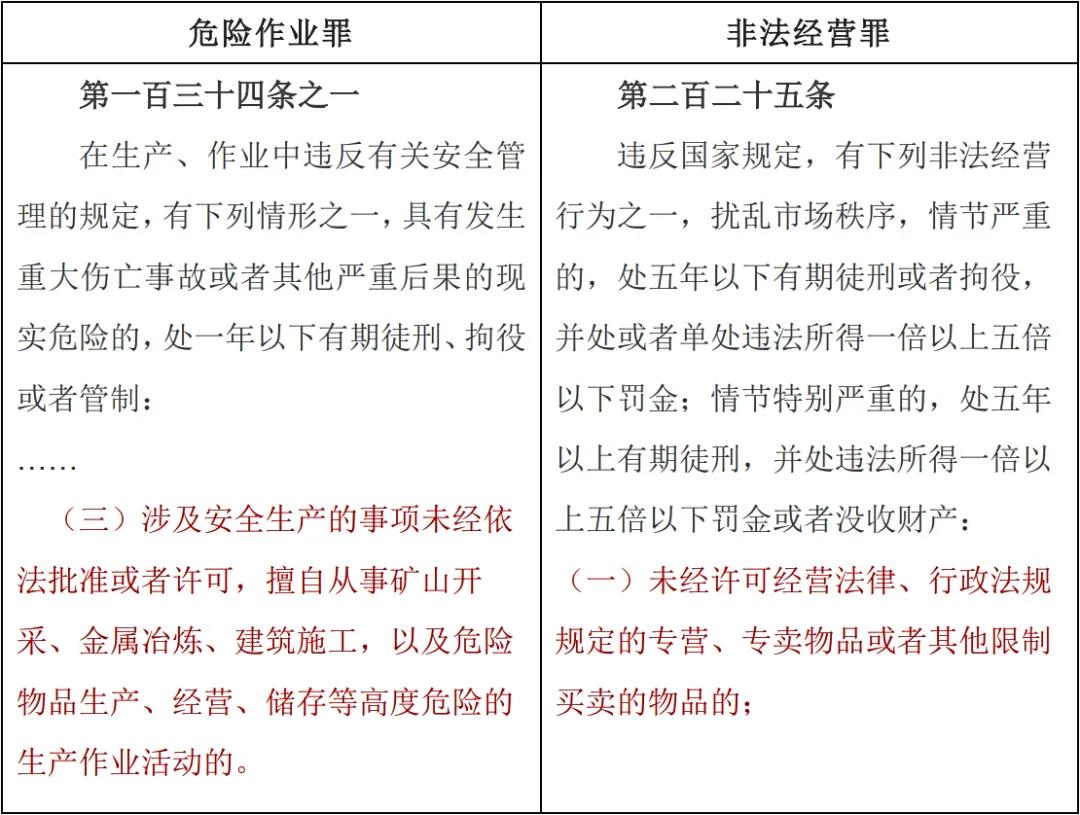

《刑法修正案(十一)》將擅自進行危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存等高危作業(yè)的行為,明確納入危險作業(yè)罪的規(guī)制范圍。且根據(jù)《刑法》第一百三十四條之一的規(guī)定,應當判處一年以下有期徒刑、拘役或者管制。而在此前,無證經(jīng)營危險化學品情節(jié)嚴重的行為,根據(jù)《刑法》第二百二十五條的規(guī)定,一律按照非法經(jīng)營罪定罪處罰。新舊罪名對于“未經(jīng)許可經(jīng)營危化品”的行為,均進行規(guī)制:

(二) 罪名的適用存在沖突

新法適用后,如何評價未經(jīng)許可擅自生產(chǎn)、經(jīng)營、存儲危險化學品的行為,成為司法實踐亟待解決的問題。

如筆者辦理的一起案件,被告人王某在硝酸銀被列入《危化品名錄》前,獲得生產(chǎn)氯化銀《環(huán)境評價報告》(硝酸銀是生產(chǎn)氯化銀過程中必經(jīng)化學品),于是在2014至2018年間在個人住宅處加工生產(chǎn)并銷售硝酸銀共計XX噸,價值合計XX元。某檢察機關以王某構成非法經(jīng)營罪訴至法院。由于刑法修正案(十一)的正式施行,對王某如何定罪處罰存在爭議,某法院中止審理等待上級法院統(tǒng)一指導。

有觀點認為,一個行為觸犯兩個以上罪名、受數(shù)次構成要件評價,構成想象競合犯,應擇一重罪處罰。擅自生產(chǎn)硝酸銀危化品數(shù)額巨大,已構成非法經(jīng)營罪,法定刑為三年以上有期徒刑,而按照危險作業(yè)罪,僅能處一年以下有期徒刑,應以重罪即非法經(jīng)營罪定罪處罰。

有相反觀點認為,應適用“從舊兼從輕”原則。根據(jù)我國《刑法》第12條規(guī)定“如果當時的法律認為是犯罪的,依照本法總則第四章第八節(jié)的規(guī)定應當追訴的,按照當時的法律追究刑事責任,但是如果本法不認為是犯罪或者處刑較輕的,適用本法。”上述案例根據(jù)舊法應定非法經(jīng)營罪,但適用新法顯然更輕,因此根據(jù)“從舊兼從輕”,應當以危險作業(yè)罪定罪處罰。

四、“重的舊法”與“輕的新法”之間的適用沖突

要解決上述案例中的“舊法重罪”與“新法輕罪”的沖突問題,必須回到刑法理論,厘清想象競合犯罪理論與從舊兼從輕的刑法原則。

(一) 想象競合“從一重”屬法律擬制,可調(diào)整有例外

受德日刑法理論的影響,雖然我國《刑法》總則中沒有關于想象競合的條文,但刑法分則中的部分條文一直被視為想象競合的處理規(guī)則。想象競合中,存在論意義上單數(shù)的行為,對應著復數(shù)‘刑法上有意義的行為’,[注2]需依據(jù)“競合論”(“罪數(shù)論”),按一定的規(guī)則將數(shù)個變成一個。因此,國內(nèi)外的刑法理論均主張以“從一重處斷”規(guī)則來處理。

想象競合犯從一重處斷的法理依據(jù),普遍認為是一個行為發(fā)生兩個以上的危害結果,侵犯數(shù)個不同罪名所保護的法益,行為對社會的危害性大于單純的一罪,所以“在法定刑幅度內(nèi)決定應當判處的刑罰時,較單純一罪從重處罰,以體現(xiàn)后果為從重處罰情節(jié)的原則”[注3]。如:甲開槍穿越價值連城的花瓶殺了乙,既毀壞了數(shù)額較大的財物又嚴重侵犯了生命權,同時構成故意毀壞財物罪和故意殺人罪,當擇一重罪即故意殺人罪定罪處罰。可見,對于想象競合“從一重”的處理原則屬于法律擬制。

“從一重處斷”的法律擬制,并非完全立場,也存在“從一輕”的例外。例如:騙取出口退稅罪第 204 條第 2 款規(guī)定: “納稅人繳納稅款后,采取前款規(guī)定的欺騙方法,騙取所繳納的稅款的,依照本法第201條(逃稅罪 輕罪)的規(guī)定定罪處罰。”再如,侵犯著作權罪與非法經(jīng)營罪競合的情形,“非法出版、復制、發(fā)行他人作品”數(shù)額在5 萬元以上的,屬于侵犯著作權罪中的“嚴重情節(jié)”,同時也符合非法經(jīng)營罪中的“其他嚴重情節(jié)”。但2011 年兩高一部 《關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件適用法律若干問題的意見》第 12 條,明確規(guī)定以侵犯著作權罪(輕罪)而非非法經(jīng)營罪論處。

可見,即使構成想象競合犯,并非必然從一重處斷。針對“擅自生產(chǎn)、經(jīng)營危化品”的行為,同時觸犯非法經(jīng)營罪和危險作業(yè)罪,不能當然以重罪非法經(jīng)營罪定罪處罰,還需考慮新罪名的立法態(tài)度的轉(zhuǎn)變。

(二) “從舊兼從輕”屬刑法基本原則,體現(xiàn)對人權的保障

“從舊兼從輕”原則,作為罪刑法定原則的重要內(nèi)容之一,出自《刑法》第 12 條關于溯及力的規(guī)定,是唯一具有法定地位的罪刑法定派生原則。[注4]“其基本訴求在于給予公民足夠的公平警告,即保證公民作出行為時,可以合理地預見到自己行為的刑法后果。”[注5]可見,法的安定性及信賴利益保護是法不溯及既往原則的法理根據(jù)。[注6]

《刑法》第 12 條第 1 款規(guī)定“如果當時的法律認為是犯罪的,依照本法總則第四章第八節(jié)的規(guī)定應當追訴的,按照當時的法律追究刑事責任,但是如果本法不認為是犯罪或者處刑較輕的,適用本法”。對于其中“處刑較輕”含義的理解,應當指“法律有變更時選擇適用最有利于被告人的法律”。[注7]一則《立法法》第 84 條確認了從舊兼“有利”原則;二則保障人權是罪刑法定原則偏一的價值選擇;三則從舊兼從輕溯及力適用原則的宗旨就在于有利于被告人[注8]。

因此,從法律價值層面,“從舊兼從輕”的刑法基本原則比“想象競合從一重”的法律擬制具有更高的法律價值,當二者存在沖突時,應該優(yōu)先適用刑法原則。

(三) 歷次修法的指導判例,均依照“從舊兼從輕”選擇法律適用

在依照舊法構成此罪、依照新法構成彼罪的情況下,同樣應當依照從舊兼從輕原則選擇法律適用,在最高人民法院公布的有關從舊兼從輕原則的指導案例中,可得到印證:

如1997年刑法施行后的案例——肖武奎等強迫職工勞動案。以限制人身自由的方法強迫職工勞動的,按照1979年行為時的法律構成非法拘禁罪(重罪)。但判決最終依據(jù)“從舊兼從輕”原則,適用審判時的1997年新法,認定為“新法輕罪”強迫職工勞動罪(現(xiàn)已變更為強迫勞動罪)。

又如《刑法修正案(九)》施行后的案件——重慶市第一中級人民法院(2016)渝01刑終157號劉大敏、李雪梅妨害作證案,行為人于2014年期間以賄買方式指使他人進行虛假訴訟,套取被法院依法查封凍結資金。根據(jù)舊法構成妨害作證罪,同時符合刑法修正案(九)新增的虛假訴訟罪的構成要件。最終法院依照“從舊兼從輕”原則,適用修正前刑法的有關規(guī)定,對劉大敏、李雪梅以妨害作證罪定罪處罰。

五、《刑法修正案(十一)》可視為對非法經(jīng)營罪的理性縮限

非法經(jīng)營罪是我國刑法中的“口袋罪”,由來于1997年刑法的投機倒把罪。非法經(jīng)營罪的罪狀表述不明晰,“國家規(guī)定”和兜底條款“其他嚴重擾亂市場秩序的經(jīng)營行為”定義不明確,使非法經(jīng)營罪的構成要件具有某種程度的模糊性和開放性,導致在實務界和學界關于該罪的爭論不斷增多,進一步加劇了非法經(jīng)營罪的擴張。

受刑法條文設置與司法自由裁量的雙重影響,非法經(jīng)營罪的適用不可避免落入擴張無度化或者口袋化的窠臼。近年來,隨著“王力軍玉米案”、“殷少偉笑氣案”等一系列爭議案件的出現(xiàn),呼吁修改非法經(jīng)營罪的呼聲越來越大,如何在現(xiàn)有立法框架下修正非法經(jīng)營罪的不當擴張、合理限縮非法經(jīng)營罪的適用范圍,已然成為理論界與實務界共同面對的難題。

(一) 修改《危險化學品名錄》,限縮非法經(jīng)營罪的打擊范圍

經(jīng)營危險化學品的行為,一直以來被認為是對《刑法》第225條第1項“未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他限制買賣的物品”的違反。依據(jù)國務院《危險化學品安全管理條例》第33條的規(guī)定,“國家對危險化學品經(jīng)營(包括倉儲經(jīng)營)實行許可制度。未經(jīng)許可,任何單位和個人不得經(jīng)營危險化學品。”因此,是否屬于危險化學品,成為罪與非罪的界分。

判斷是否屬于危化品,則由國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等部門發(fā)布的部門規(guī)章(《危險化學品目錄》)來確定。違反“國家規(guī)定”這一規(guī)范要件對于非法經(jīng)營罪的認定具有堵截功能,然而部門規(guī)章顯然不屬于“國家規(guī)定”。行政法規(guī)的再授權[注9],即“國家規(guī)定”比照的規(guī)定是否仍屬于“國家規(guī)定”,在理論上一直存在較大爭議。

2020年8月4日,應急管理部危化監(jiān)管司下發(fā)《關于征求<危險化學品目錄(2015版)實施指南(征求意見稿)>意見的函》。據(jù)悉,部分化學品將不再納入危化品名錄,如10號及以上牌號的車用柴油不納入《危險化學品目錄》進行管理,相對應,無證經(jīng)營10號及以上柴油的行為不再構成非法經(jīng)營罪。通過調(diào)整《危險化學品名錄》,間接限縮了非法經(jīng)營罪的擴張。

(二) 危險作業(yè)罪的新增,是對非法經(jīng)營危化品的理性修正

《刑法修正案(十一)》關于危險作業(yè)罪的規(guī)定,將原先由非法經(jīng)營罪調(diào)整的“未經(jīng)許可經(jīng)營危險化學品”的行為,納入新罪打擊范圍,應當視作對非法經(jīng)營罪的理性修正。

1. 填補了非法經(jīng)營罪空白罪狀的“不明確性”

罪刑法定是我國《刑法》第3條確立的基本原則,其目的在于防止刑罰權的濫用,保障人權,故法律的明確性是罪刑法定原則的應有之義。在我國刑法中,空白罪狀卻大量存在,尤其是對行政犯或者法定犯的規(guī)定,最為典型的莫過于《刑法》第225條關于非法經(jīng)營罪的規(guī)定,“既有空白罪狀,又有罪量要素,同時還有兜底行為方式和行為方法,幾乎匯集了所有與刑法明確性相悖的立法方式。”[注10]

據(jù)有關專業(yè)人士統(tǒng)計,涉嫌非法經(jīng)營罪的情形就有57種之多,一個罪名涵蓋幾十種行為,這在各國刑法中都是極為罕見的現(xiàn)象。第134條之一危險作業(yè)罪以明確罪狀,對“擅自從事高度危險的生產(chǎn)作業(yè)活動”進行表述,彌補了第225條第1項非法經(jīng)營“其他限制買賣的物品”概然性條款的空白,避免法條的不確定性。

2. 從法益侵害角度,危害公共安全類罪名更為適當

非法經(jīng)營罪的由來和歷史演變過程,生動地反映了我國從計劃經(jīng)濟到市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變,同時也深刻地顯示了國家權力對經(jīng)濟干預的廣度與深度的變化。非法經(jīng)營罪規(guī)定在《刑法》第三章第八節(jié),所保護的法益明顯是社會主義市場經(jīng)濟秩序。

但在司法實踐中,將“無證經(jīng)營危化品”認定為非法經(jīng)營罪的定罪思路,依據(jù)的是國務院《危險化學品安全管理條例》的規(guī)定。根據(jù)該《條例》第三條,危險化學品,“是指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質(zhì),對人體、設施、環(huán)境具有危害的劇毒化學品和其他化學品。”基于危險化學品高度“危險”的特性,違反《條例》所侵犯的法益,主要應當是公共安全而非市場許可秩序。

3. 適用“新法輕罪”,有利于構建輕重有度的刑罰體系

新法施行后,當新增的危險作業(yè)罪與“舊法重罪”非法經(jīng)營罪發(fā)生適用沖突時,應依據(jù)“從舊兼從輕”的刑法原則,優(yōu)先適用危險作業(yè)罪,筆者在本文第四部分已經(jīng)進行過充分闡述。

刑罰體系應當是協(xié)調(diào)統(tǒng)一、輕重有度的。按照樸素的正義觀,行為人主觀惡性越深,對社會危害性越大,相對應的刑罰應當越重,反之亦然。非法經(jīng)營罪作為法定犯,是特殊階段市場經(jīng)濟下的產(chǎn)物。當擅自從事危化品生產(chǎn)、經(jīng)營的行為,被《刑法修正案(十一)》重新評價為危險作業(yè)罪,且法定刑大大降為一年有期徒刑以下刑罰時,若此時再以非法經(jīng)營罪定性處以更重的刑罰,將與樸素的邏輯與理性相違背。

綜上,《刑罰修正案(十一)》正式施行帶來的影響,不僅是新罪名的增加和刑法在一定程度上的擴張,更應看到其對非法經(jīng)營罪帶來實質(zhì)性的沖擊,在非法經(jīng)營罪淪為“口袋罪”的背景下,更是對非法經(jīng)營罪的理性修正與限縮。只有通過外在明確和內(nèi)在限制兩個方面收縮口袋罪的入罪條件,才能盡可能地將非法經(jīng)營罪限制在合理范圍內(nèi),從而踐行罪刑法定原則。

注釋及參考文獻:

[1] 王勇:《刑法修正案(十一)的蝴蝶效應 ——以對認定非法經(jīng)營罪、違法所得的影響為例》,載《檢察日報》2020年12月 31日版。

[2] 梁云寶:《論我國想象競合的規(guī)則及其限制》,載《政法論壇》,2016 年 1 月第 34 卷第 1 期。

[3] 寧漢林等: 《定罪與處理罪刑關系常規(guī)》,人民法院出版社1998 年版。

[4] 車劍鋒:《刑法“從舊兼從輕”原則基本問題論綱》 ,重慶工商大學學報( 社會科學版) 2019 年 6 月 第 36 卷第 3 期。

[5] 陳新民:《德國公法學基礎理論》(下冊),山東人民出版社 2001 年版,第 547 頁以下。

[6] 陳洪兵:《刑法溯及力適用問題研究 ——兼與民法、行政法比較》,法治研究,2016 年第 4 期。

[7] 劉方:《跨法犯刑法適用若干問題研究》,載《中國法學》2010 年第 2 期。

[8] 劉憲權、王麗珂:《我國〈刑法修正案(八)〉時間效力司法解釋規(guī)定評析》,載《法學雜志》2011 年第 8 期;劉仁文:《關于 刑法溯及力的兩個問題》,載《現(xiàn)代法學》2007 年第 4 期。

[9]《危險化學品安全管理條例》第3條: 本條例所稱危險化學品,是指具有毒害、腐蝕、爆炸、燃燒、助燃等性質(zhì),對人體、設施、環(huán)境具有危害的劇毒化學品和其他化學品。

危險化學品目錄,由國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務院工業(yè)和信息化、公安、環(huán)境保護、衛(wèi)生、質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫、交通運輸、鐵路、民用航空、農(nóng)業(yè)主管部門,根據(jù)化學品危險特性的鑒別和分類標準確定、公布,并適時調(diào)整。

[10] 陳興良:《刑法的明確性問題—以<刑法>第225條第4項為例的分析》,載《中國法學》2011年第4期。